档案修复

一、档案修复概述

档案修复是对已损坏或有不利于永久保存因素的档案材料进行处理,以恢复其原来面貌,提高其耐久性的技术。包括去污、去酸、加固、档案字迹的显示与恢复、档案修裱等项。

有利于延长档案寿命,在长期的保管、利用过程中,档案会发生老化、损坏甚至损毁的现象。档案修复工作的目的就是最大限度地保护和抢救档案,延长其寿命。这是档案修复工作的第一原则,所有的修复工作都必须在这个原则的指导下展开。对于破损极为严重、修复风险较大的档案,不可强行修复,“不遇良工,宁存故物”,等待将来技术进步,在档案安全有充分保证的前提下再进行修复,以免对档案寿命产生不利影响。

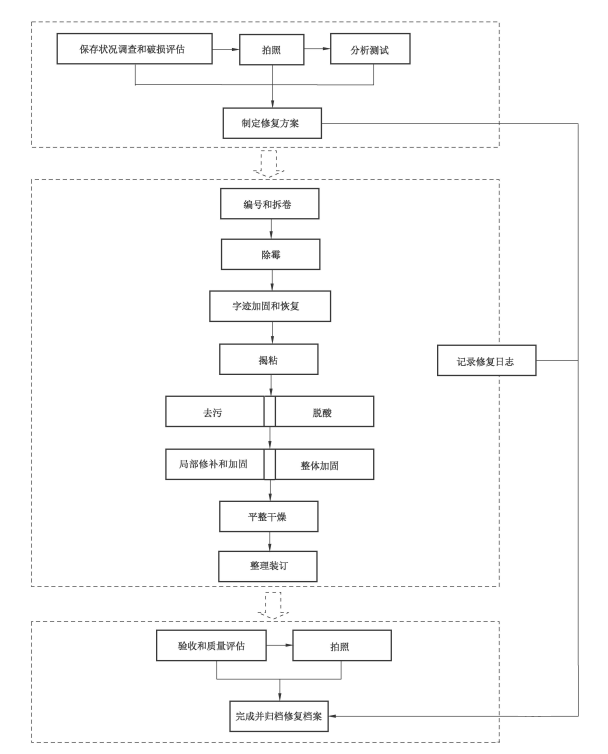

二、档案修复工作流程:

纸质档案修复工作流程分为三个阶段,一是修复前准备阶段,二是实施修复阶段,三是修复后工作阶段。

修复前准备阶段包括保存状况调查和破损评估、拍照、分析测试和制订修复方案四个方面的内容。保存状况调查和破损评估工作是修复工作开始的第一项内容。这项工作应按两个规范的要求组织实施,一是按照《纸质档案抢救与修复规范 第2部分:档案保存状况的调查方法》(DA/T 64.2-2017)的规定,对待修复纸质档案保存状况和保存环境条件进行调查和记录;二是按照《纸质档案抢救与修复规范 第1部分:破损等级的划分》(DA/T 64.1-2017)的规定,对待修复纸质档案进行破损等级评估。拍照是指对待修复纸质档案拍摄修复前的照片,要求照片能够反映档案整体保存状况和局部破损情况,并有标尺和色卡作为参照。分析测试工作是指对待修复档案进行纸张和字迹基本情况的测试,主要包括纸张pH值、字迹解性、纸张纤维组成和原料配比、字迹成分和纸张色度等。具体的测试技术和操作方法应按照规范的要求进行,尤其要注意分析测试过程不能对档案制成材料造成损害。分析测试工作需要有专业的技术人员和设备,各级国家综合档案馆应按规范的要求,提供有关专业设备,配齐有关专业人员,以保证档案修复工作的科学性、规范性。制订修复方案是指根据前面三项工作的情况,制定修复的流程、方法和操作步骤,确定修复材料和用量,提出可能出现的问题和对策,安排修复时间和人员以及预期达到的修复目标等。对一些特别重要的档案,其修复方案应经专家论证,报请上级主管部门审批同意后,才能作为最终的修复方案。

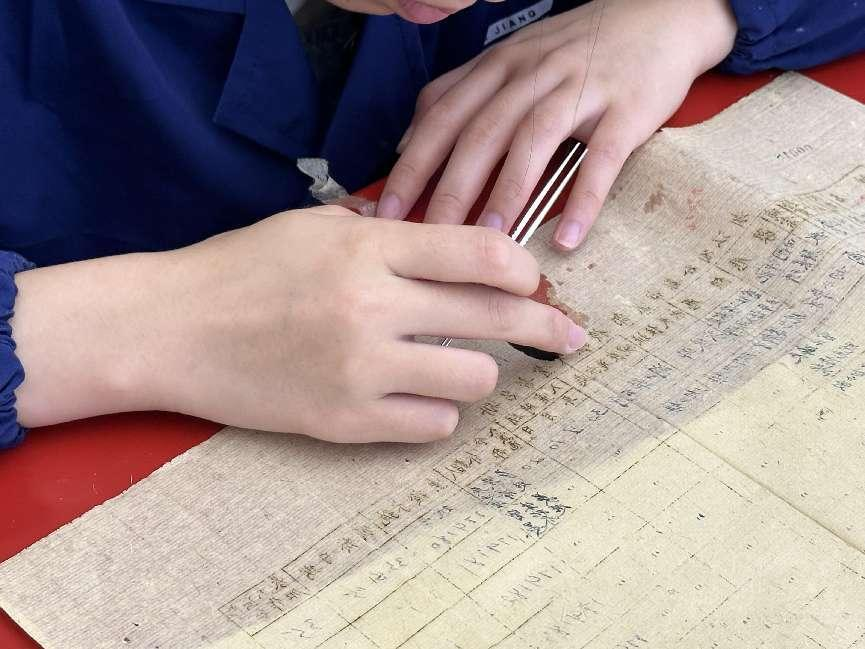

实施修复阶段是纸质档案修复具体的操作环节,主要内容包括编号和拆卷除霉、字迹加固和恢复、揭粘、去污、脱酸、局部修补和加固、整体加固、平整干燥、整理装订和记录修复日志等。这是纸质档案修复实施阶段的规范性操作流程有的纸质档案修复不一定需要经过全部的流程,不需要的环节可以省略。但需要的操作环节不能随意调整或省略,而且每个环节的操作应按规范的要求严格执行,特别是有技术要求的环节,如除霉、字迹加固和恢复、揭粘、去污、脱酸等。

修复后工作阶段主要是对修复质量进行检查验收、完成修复工作记录归档等,主要内容包括验收和质量评估、拍照和完成修复档案归档等工作。验收和质量评估应按照《纸质档案抢救与修复规范 第3部分:修复质量要求》(DA/T 64.3-2017)的规定,对修复质量进行验收和评估。拍照主要是对完成修复后的档案进行拍照记录,照片应能反映档案整体状况和局部修复情况。修复档案应按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T 11822)的要求进行整理归档,其中影像资料的整理和保存应符合《照片档案管理规范》(GB/T 11821)的要求。

三、现场展示